東海近辺のライフログ。

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

先日、埼玉県の吉見百穴という場所に行ってきた。

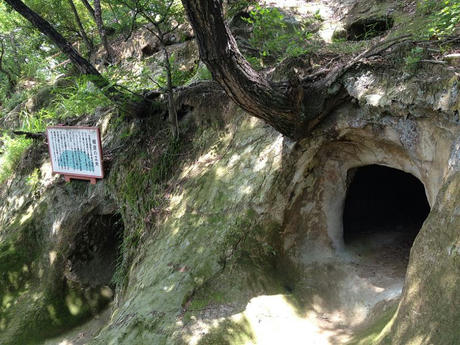

名称からもわかるように、百個の穴がある史跡。

「本当に百も穴があるのかよ」と思って行ったら、実際に219個もあってワロタ。

景観もなかなかに珍しく、ああいう風景はあまり観たことがなかった。

ちょっと中国・杭州の霊隠寺を思い出した。あそこは岩石を掘って仏像を作った遺跡だったけど。

公園内を歩きながら説明を読んで笑ったのは、明治時代の坪井正五郎という学者が、この穴は何者かの居住地であった説を主張しているのだけど、人間にしては穴が小さすぎることからコロボックル(土蜘蛛人)の居住区説を真剣に主張してたってこと。

ちなみにシーボルトらの外国人学者らは朝鮮人居住区説を唱えていた。時代は1884年代(明治17年)ごろの人類学、考古学の黎明期だったので、科学的実証性のない主張がなされていたのもご愛嬌か。

それにしても、コロボックルって……。子どものころ、コロボックルの物語が好きで、読み漁っては、子どもだけにしか見えないコビト族がどこかにいると信じていた童心がくすぐられて懐かしくなった。明治時代にはアイヌ人の言い伝えであるコロボックルというコビト族の存在を真剣に信じている学者がいたという事実に、時代的なギャップを強く感じる。

実際には、その後の研究によって穴は古墳時代後期に作られた横穴墓群であることが明らかにされたらしい。

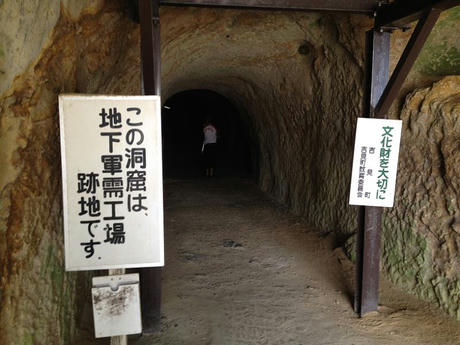

地上部分には、太平洋戦時中に建設された軍需工場もある。公園内にある案内板の記述では、この穴を掘るために約3000人の朝鮮人労働者が動員されたとあるが、かつて朝鮮人居住区説が提起されたのとかぶるのは、歴史の皮肉か。

内部は公園内から一部立ち入ることができるが、非常に広域に採掘された跡がある。中に入って壁を触ってみたが、簡単に壁を崩すことができたので、採掘しやすい性質の岩なのだろう。

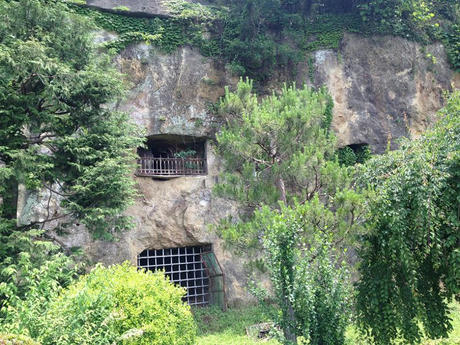

公園内にある一部の穴には、日本の自生地天然記念物に指定されているヒカリゴケも観覧できた。自ら光を発するわけではないが、格子の向こうに見える苔は確かに光って見えた。

そのほか、この百穴周辺には、いわくつきの危険混浴スポットである百穴温泉、明治時代に高橋峯吉とその子孫の手によって採掘され続けたという岩窟ホテル(正式名称は高荘館)という不思議スポットもある。中に入れないのが残念だったが、このリンク先では内部の一部の写真が確認できる。

帰りは、鴻巣名物であるという川幅うどんを食べた。

一口目は「旨い!」と思ったのだけど、あまりにもぶっというどんに悪戦苦闘。あれはうどんというよりは、食べにくい極太のすいとんという感じ。二、三本食べたところで苦しくなって最後まで食べるのがきつかった…。帰り際にほかの客の食べているものを見たら、細い麺と太い麺の合い盛りを頼んでいる人が多かったので、それを頼まなかったことをやや後悔。

食事の後は、近くの蔵の湯という温泉で一息。平日に史跡巡りする贅沢を感じましたとさ。

名称からもわかるように、百個の穴がある史跡。

「本当に百も穴があるのかよ」と思って行ったら、実際に219個もあってワロタ。

景観もなかなかに珍しく、ああいう風景はあまり観たことがなかった。

ちょっと中国・杭州の霊隠寺を思い出した。あそこは岩石を掘って仏像を作った遺跡だったけど。

公園内を歩きながら説明を読んで笑ったのは、明治時代の坪井正五郎という学者が、この穴は何者かの居住地であった説を主張しているのだけど、人間にしては穴が小さすぎることからコロボックル(土蜘蛛人)の居住区説を真剣に主張してたってこと。

ちなみにシーボルトらの外国人学者らは朝鮮人居住区説を唱えていた。時代は1884年代(明治17年)ごろの人類学、考古学の黎明期だったので、科学的実証性のない主張がなされていたのもご愛嬌か。

それにしても、コロボックルって……。子どものころ、コロボックルの物語が好きで、読み漁っては、子どもだけにしか見えないコビト族がどこかにいると信じていた童心がくすぐられて懐かしくなった。明治時代にはアイヌ人の言い伝えであるコロボックルというコビト族の存在を真剣に信じている学者がいたという事実に、時代的なギャップを強く感じる。

実際には、その後の研究によって穴は古墳時代後期に作られた横穴墓群であることが明らかにされたらしい。

地上部分には、太平洋戦時中に建設された軍需工場もある。公園内にある案内板の記述では、この穴を掘るために約3000人の朝鮮人労働者が動員されたとあるが、かつて朝鮮人居住区説が提起されたのとかぶるのは、歴史の皮肉か。

内部は公園内から一部立ち入ることができるが、非常に広域に採掘された跡がある。中に入って壁を触ってみたが、簡単に壁を崩すことができたので、採掘しやすい性質の岩なのだろう。

公園内にある一部の穴には、日本の自生地天然記念物に指定されているヒカリゴケも観覧できた。自ら光を発するわけではないが、格子の向こうに見える苔は確かに光って見えた。

そのほか、この百穴周辺には、いわくつきの危険混浴スポットである百穴温泉、明治時代に高橋峯吉とその子孫の手によって採掘され続けたという岩窟ホテル(正式名称は高荘館)という不思議スポットもある。中に入れないのが残念だったが、このリンク先では内部の一部の写真が確認できる。

帰りは、鴻巣名物であるという川幅うどんを食べた。

一口目は「旨い!」と思ったのだけど、あまりにもぶっというどんに悪戦苦闘。あれはうどんというよりは、食べにくい極太のすいとんという感じ。二、三本食べたところで苦しくなって最後まで食べるのがきつかった…。帰り際にほかの客の食べているものを見たら、細い麺と太い麺の合い盛りを頼んでいる人が多かったので、それを頼まなかったことをやや後悔。

食事の後は、近くの蔵の湯という温泉で一息。平日に史跡巡りする贅沢を感じましたとさ。

PR

この記事にコメントする

Calendar

| 12 | 2026/01 | 02 |

| S | M | T | W | T | F | S |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | ||||

| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

Category

tumblr

TwitPic

flickr

Archive

Search

BGM