東海近辺のライフログ。

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

■『マチェーテ』2010年アメリカ映画

久しぶりにエゲツない暴力表現の映画を観たなって感じ。

徐々に後半は残酷でカオスな状況は也をひそめていくんだけど、序盤のエグさにはショックを受けた。「ああ、これはこういう映画なんだな」という覚悟を持って観たけど、エクストリームな表現の中にも、国境線上の人権問題やそれを利用するナショナリストの政治腐敗なんかが痛烈に描かれていてある意味爽快。あとで調べたら『デスペラード』やら、『フロム・ダスク・ティル・ドーン』のロバート・ロドリゲス監督だったので、メキシコのスパニッシュな危なさの描写は「さすが」と思ったんだけど、最初は「ちょっとやりすぎじゃねーの?」と思って見てた。

妊婦が腹を銃でブチ抜かれるシーンとか、そのまま使っちゃうのは日本じゃできないよね。でも韓国映画なんかもそうだけど、そこらへんの徹底した痛さとか「常識では描いちゃいけない」というタガをはずしてあえて描いていく手法は、映画の強烈なアクセントになるよね。ここらへんが日本人の永遠に超えられない壁なのかも。

ともかく殺しまくるけど、自分の中だけに存在するある一線だけは絶対に破らないという主人公マチェーテが渋い! つーか、初の主演作っていうけど、ダニー・トレホっていい演技じゃないか! MOTHERHEADのレミー・キルミスターにクリソツ、というか皮ジャンや極端なアメリカンバイクに乗る姿なんか観ると、役作りで明らかにレミーを模倣してる。それにしても、無口でデブでオヤジなのに女にはモテまくるなんてズルい! 羨ましい!

脇役にロバート・デ・ニーロ、スティーブン・セガールなんかもハマっててアングラな雰囲気の映画をピリッと引き締めてくれている。とくにセガールは凄く久しぶりの大作出円なので気合入ってて、メキシカンなのにクレイジージャパニーズかぶれのへんな外人役が胡散臭くてよかった。まあ、その辺がB級なんだよって言われればそれまでだけど。

何度も殺されるデニーロも◎。さすがの演技でした。

なんやかんやで、結局はかなり楽しめた映画でしたな。

久しぶりにエゲツない暴力表現の映画を観たなって感じ。

徐々に後半は残酷でカオスな状況は也をひそめていくんだけど、序盤のエグさにはショックを受けた。「ああ、これはこういう映画なんだな」という覚悟を持って観たけど、エクストリームな表現の中にも、国境線上の人権問題やそれを利用するナショナリストの政治腐敗なんかが痛烈に描かれていてある意味爽快。あとで調べたら『デスペラード』やら、『フロム・ダスク・ティル・ドーン』のロバート・ロドリゲス監督だったので、メキシコのスパニッシュな危なさの描写は「さすが」と思ったんだけど、最初は「ちょっとやりすぎじゃねーの?」と思って見てた。

妊婦が腹を銃でブチ抜かれるシーンとか、そのまま使っちゃうのは日本じゃできないよね。でも韓国映画なんかもそうだけど、そこらへんの徹底した痛さとか「常識では描いちゃいけない」というタガをはずしてあえて描いていく手法は、映画の強烈なアクセントになるよね。ここらへんが日本人の永遠に超えられない壁なのかも。

ともかく殺しまくるけど、自分の中だけに存在するある一線だけは絶対に破らないという主人公マチェーテが渋い! つーか、初の主演作っていうけど、ダニー・トレホっていい演技じゃないか! MOTHERHEADのレミー・キルミスターにクリソツ、というか皮ジャンや極端なアメリカンバイクに乗る姿なんか観ると、役作りで明らかにレミーを模倣してる。それにしても、無口でデブでオヤジなのに女にはモテまくるなんてズルい! 羨ましい!

脇役にロバート・デ・ニーロ、スティーブン・セガールなんかもハマっててアングラな雰囲気の映画をピリッと引き締めてくれている。とくにセガールは凄く久しぶりの大作出円なので気合入ってて、メキシカンなのにクレイジージャパニーズかぶれのへんな外人役が胡散臭くてよかった。まあ、その辺がB級なんだよって言われればそれまでだけど。

何度も殺されるデニーロも◎。さすがの演技でした。

なんやかんやで、結局はかなり楽しめた映画でしたな。

PR

『アンヴィル! ~夢を諦めきれない男たち~』アメリカ

スラッシュメタルの歴史を描いたDVDを観たら、どうしてもアンヴィルの映画が観たくなったのでアマゾンでついポチってしまった。

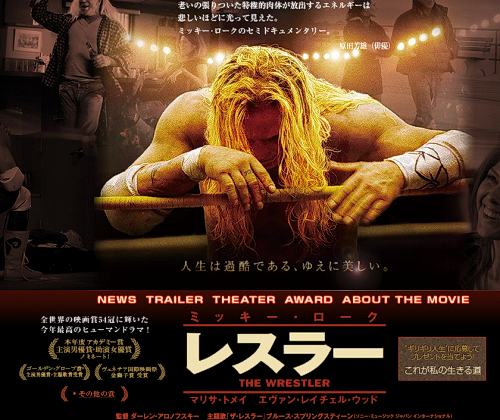

内容はミッキー・ローク主演の『レスラー』のロック版という感じだけど、ドキュメンタリー仕様になっていて、出演者自身が本人で実話ってのが違う。だけどドキュメンタリーなのに、しっかりと起承転結があってちゃんとドラマになっているのが面白い。舞台も始まりと終わりが日本だから、とっつきやすい。

自分もメタルは好きなのにアンヴィルはほとんど聴いたことがなかったし、なぜか興味もわかないまま、今に至る。その理由について深く考えたことはなかったが、映画を観ていると、その理由が痛いほど分かった。

音楽業界に限らないことだろうけど、ただの“××バカ”として好きで活動を続けていて売れるのは、運のいいほんの一握りでしかない。ある意味、この映画はずっとウダツの上がらず、周囲に迷惑をかけ続ける永遠の放蕩息子を描いた内容なので、個人的にも身につまされる作品になっている。観ていると「信じて続けることの意味」をぼんやりと考えさせられてしまう。

状況的に残酷なのは、アンヴィルにはそこそこ音楽の才能があり、音楽史にも名前を残したバンドだということ。けれども、どう見たって彼らは売れないバンドのスパイラルに陥ってるし、音は時代遅れで、いまの曲には世代の壁を超える影響力はなさそう。家族に迷惑をかけながら今後もダラダラ続ける必要があるのだろうか? やっぱりその問いは頭をぐるぐる回り続ける。

無邪気なティーンズの純粋さを失わずに活動を続けるリップスの人柄は魅力的だし、応援したくなる。ロックバカすぎるし、猪突猛進すぎるし、無計画すぎるし、状況判断ができなさすぎるし、何より金がなさすぎる。きっと横にいたら、ああだこうだと口を挟みたくなるだろう。時にはつい「家族のことを考えて、もう音楽はやめろ」と言いたくもなるだろう。

でも彼らは続ける。その姿勢があったからこそ映画になったし、続けていたからこそ、こうして注目される機会も芽生えたともいえる。けれども、これってやっぱり成功なのか? という思いは消えない。どうせ数年したら、また貧乏でしがない人生に逆戻りするんじゃないの?

“幸福”の定義を何にするかで、アンヴィルの生き方への評価も変わってくるだろう。ただ、映画化されたことによって、アンヴィルは売れないロッカー生活を永遠に続けられる免罪符を手に入れてしまった。続けことが良いのか、悪いのかは結局本人が決める問題なのだ。

自分も現実社会において、周囲と自分を納得させる範囲で“幸福”の形と“夢”を追いながら生活している。だからこそ“幸福”や“成功”の定義について信念を育てなければと思ったし、家族からの理解を得られる夢の追い方をしなくてはならないなと感じさせられた。

最後であまりにも懐古的で甘ったるい日本人感覚が入り込んできたのが、映画が表現しようとする残酷さをスポイルしてしまい、映画の方向性自体をねじ曲げられてしまった感が残った。ただ、音楽シーンにおいて“ビッグ・イン・ジャパン”という言葉があるように、続けていれば日本人のように忠実に彼らの音楽を忘れずに支持してくれる層があることは事実でもあるし、予期せずしてハッピーエンドに切り替わったのは、ドキュメンタリーの偶発的な魅力とも言えるのかな。

ともかく、これで自分のロック魂は完全に目を覚ましたので、次は現在上映中の『極悪レミー』を観に行くことにする。

『スラッシュ・メタル/攻撃とスピードの暴虐史』アメリカ映画

これはスラッシュメタルの歴史を描いたドキュメンタリー映画。2007年製作。スラッシュメタルは自分の高校~大学時代を直撃した音楽だったので、ここに出てるアーティストのほとんどは知ってるし、観てると「これぞ自分の青春の音楽」という感じで懐かしかった。

とくにメタルに興味のない人に熱く語っても意味のない作品なんだけど、この作品に出てくるミュージシャンとファンは、地球というとてつもなく広い世界に散らばりながらも、ほとんど自分と同じ驚きと喜びを共有していた点が興味深かった。

言葉がそんなに通じなくても、絶対にコイツらとはすぐに仲良くなれる。大人になって会社勤めをしていても、自分の中の大事なポリシーってやっぱり「反骨心」とか「義侠心」なんだよね。

「マイナーなことやってる? だからどうした、クソッタレ! 俺は絶対にやり続けてやる」「おめーなんか絶対に成功しない? ファックユー! いまに見てろよ」ってな部分は絶対にいまも昔も自分を構成する大きな要素。原点を確認できて、ちょっと勇気は出たな。他人に「アホ」「イモ」「ダサイ」とか言われても、自分が「格好いい」「価値がある」と思ったことを続ける気概を持った連中がいるって分かっただけでも、なんか良かった。

やっぱ人間、芯の部分は揺るがしちゃダメだな。信念貫かないと! そう思わせるドキュメンタリー。いいじゃん!

続いて『闇の列車、光の旅』アメリカ・メキシコ映画

この映画、イラン映画と同じ日に見たんだけど、日本人の想像をはるかに超える中南米のド底辺ぶりが描かれていてインパクト絶大。

同日に観たイラン映画『ペルシャ猫を誰も知らない』も無情で唐突な死を静的に描いていたけど、こっちは暴力と混沌が満ちあふれたスラムのドギツい現実をもっと直接的に表現している。

組織的なギャングに入会することでしか、生活の安定を得られないメキシコのキッズのブッ飛んだ現実が新鮮すぎるというか、本当にちょっとしたことで人が死んだり殺されたりするし、その死が大きく扱われることもない。日本とはあまりにもかけ離れ過ぎていて「いったいどこの世界の話?」とポカーンとする。

面白いのは、そういうカオスでノーモラルな状況の中でも、ギャングたちは自分たちなりの精神的、現実的モラルで組織を統制しているという点。タトゥー、入会の儀式、組織の掟などに表れている。人間はどんなにモラルが低下したとしても、共同体を作って互いが生き残るために相互扶助し、家族のような結束を強めるために掟や禁忌を生みだしたりする。

ただ、その国の中で幸福になる道が閉ざされているように見えるのが、絶望的すぎるというか。中南米の中でも、柔術やサッカーに没頭してスラムを脱出する道があるブラジルなんかは、まだマシなのかも。ホンジュラスかメキシコだったら、もう亡命するしかないような気がする。昔がどうか知らんけど、いまはメキシコでルチャドールになって、まっとうに小金を稼ぐ生活なんてできないのかもしれないね。

つーか、主人公がニック・ディアスとギルバート・メレンデスに似てるもんだから親近感がわいたわ。

助かりそうで、ほとんどの人が助からない。より危険な道を選んだのに、その人だけが生き残る“運次第”の状況が描かれているからこそ、観ている人は自然と「この命を大事に使わなきゃ」と思えてくる映画。

救いのなさを描ききることで、“偶然”救われた人、あるいは“偶然”別の国に生まれて命の危機が周囲にない人にも、命の重さを問いただす作品として、少なくとも自分には強いメッセージを感じさせた作品だった。

この映画、イラン映画と同じ日に見たんだけど、日本人の想像をはるかに超える中南米のド底辺ぶりが描かれていてインパクト絶大。

同日に観たイラン映画『ペルシャ猫を誰も知らない』も無情で唐突な死を静的に描いていたけど、こっちは暴力と混沌が満ちあふれたスラムのドギツい現実をもっと直接的に表現している。

組織的なギャングに入会することでしか、生活の安定を得られないメキシコのキッズのブッ飛んだ現実が新鮮すぎるというか、本当にちょっとしたことで人が死んだり殺されたりするし、その死が大きく扱われることもない。日本とはあまりにもかけ離れ過ぎていて「いったいどこの世界の話?」とポカーンとする。

面白いのは、そういうカオスでノーモラルな状況の中でも、ギャングたちは自分たちなりの精神的、現実的モラルで組織を統制しているという点。タトゥー、入会の儀式、組織の掟などに表れている。人間はどんなにモラルが低下したとしても、共同体を作って互いが生き残るために相互扶助し、家族のような結束を強めるために掟や禁忌を生みだしたりする。

ただ、その国の中で幸福になる道が閉ざされているように見えるのが、絶望的すぎるというか。中南米の中でも、柔術やサッカーに没頭してスラムを脱出する道があるブラジルなんかは、まだマシなのかも。ホンジュラスかメキシコだったら、もう亡命するしかないような気がする。昔がどうか知らんけど、いまはメキシコでルチャドールになって、まっとうに小金を稼ぐ生活なんてできないのかもしれないね。

つーか、主人公がニック・ディアスとギルバート・メレンデスに似てるもんだから親近感がわいたわ。

助かりそうで、ほとんどの人が助からない。より危険な道を選んだのに、その人だけが生き残る“運次第”の状況が描かれているからこそ、観ている人は自然と「この命を大事に使わなきゃ」と思えてくる映画。

救いのなさを描ききることで、“偶然”救われた人、あるいは“偶然”別の国に生まれて命の危機が周囲にない人にも、命の重さを問いただす作品として、少なくとも自分には強いメッセージを感じさせた作品だった。

まずはイラン映画から。

『ペルシャ猫を誰も知らない』

内容的にはドキュメンタリーに近い。国家に規制されて自由に音楽活動できない人たちが、なんとかして音楽活動を続け、亡命を試みる様を描いている。

主人公は自分の音楽を伝えるために、メンバー探しをする中でイランのいろいろなジャンルのミュージシャンに会いに行く。そういう設定を通して、映画の中ではイラン音楽事情やアーティストが紹介されている。

映画は鋭利な刀物の上を綱渡りするようなイラン人の危険な日常が、エネルギッシュに描かれているのでなかなか興味深かったが、物語が残酷すぎて暗いのが印象に残った。それは実際のイランの国内事情に合わせてのものだろう。

ほかに印象に残ったのは音楽の歌詞が魅力的だったこと。政府に規制された中での活動を強いられているからか、みんな直接的な歌詞ではなく間接的な比喩表現でメッセージを伝えており、それがポエティックな芸術性を高めていた。浮世絵とかもそうだけど、芸術は不自由で制約のある状況の中でこそ進化し、研ぎ澄まされていくのだということがよくわかる内容になっていた。

映画のラストはあまりにも切ない、唐突な終わり方だった。観終わったあとは「救いがねえなあ」という独り言が漏れたんだが、それは映画の主人公が「一瞥もされない唐突な死」を迎えたから。

どんなに希望を持っていても、才能に溢れていても、お金がないわけではなくても、ある日突然虫けらが踏みつぶされて簡単に生命がけし飛ぶように、人の命と夢がはかなく消えて行く。その人間らしい死さえも望めないのが、イランの実情なんだろう。

ペルシャ猫はイランの地では、歴史的に神として崇められ、猫を殺した者は死刑にされたというほど、高貴な生き物として扱われていたという。タイトルがこうなっているのも、現在のイランの人間とペルシャ猫の歴史を皮肉ったものなんだろうね。

名もない才能ある人間の思いを代弁するために、涙が枯れても前に進んで行こうとする人たちの手で作られた映画だということはよくわかった。

こういうのを見ると、マイナー映画を見るのをやめられなくなるね。

『ペルシャ猫を誰も知らない』

内容的にはドキュメンタリーに近い。国家に規制されて自由に音楽活動できない人たちが、なんとかして音楽活動を続け、亡命を試みる様を描いている。

主人公は自分の音楽を伝えるために、メンバー探しをする中でイランのいろいろなジャンルのミュージシャンに会いに行く。そういう設定を通して、映画の中ではイラン音楽事情やアーティストが紹介されている。

映画は鋭利な刀物の上を綱渡りするようなイラン人の危険な日常が、エネルギッシュに描かれているのでなかなか興味深かったが、物語が残酷すぎて暗いのが印象に残った。それは実際のイランの国内事情に合わせてのものだろう。

ほかに印象に残ったのは音楽の歌詞が魅力的だったこと。政府に規制された中での活動を強いられているからか、みんな直接的な歌詞ではなく間接的な比喩表現でメッセージを伝えており、それがポエティックな芸術性を高めていた。浮世絵とかもそうだけど、芸術は不自由で制約のある状況の中でこそ進化し、研ぎ澄まされていくのだということがよくわかる内容になっていた。

映画のラストはあまりにも切ない、唐突な終わり方だった。観終わったあとは「救いがねえなあ」という独り言が漏れたんだが、それは映画の主人公が「一瞥もされない唐突な死」を迎えたから。

どんなに希望を持っていても、才能に溢れていても、お金がないわけではなくても、ある日突然虫けらが踏みつぶされて簡単に生命がけし飛ぶように、人の命と夢がはかなく消えて行く。その人間らしい死さえも望めないのが、イランの実情なんだろう。

ペルシャ猫はイランの地では、歴史的に神として崇められ、猫を殺した者は死刑にされたというほど、高貴な生き物として扱われていたという。タイトルがこうなっているのも、現在のイランの人間とペルシャ猫の歴史を皮肉ったものなんだろうね。

名もない才能ある人間の思いを代弁するために、涙が枯れても前に進んで行こうとする人たちの手で作られた映画だということはよくわかった。

こういうのを見ると、マイナー映画を見るのをやめられなくなるね。

映画『レスラー』を観てきた。

※6月上旬の公開なので、ネタバレ的なことも含まれるので、見たい人は読まないように。

職業上の特権を使って初めて映画の試写会なるものに行ってきたわけだが、簡単に言うとこれは「周囲の思いを無視して好きなことを続ける人間の喜怒哀楽を描いた映画」である。観る者によって映画の印象はかなり違うだろうし、少なくとも自分は観終わった後に、何かを深く考えさせるメッセージのある映画だと感じた。

この映画が素材として扱うプロレスというものを引き合いに出さなくても、この映画が問いかけるテーマと似たようなことは社会のあらゆる場面で見ることができる。世の中では自分の好きなことをしてお金がもらえる――これ以上の幸せはないという人もいる。自分もいまの職を選んだ時、そういう思いが頭をよぎったことは確かだが、はたしてそうなのか。それで食えている場合はいい。食えなくなったときは? また、食えていても時間がなさすぎる場合は?

「好きなことだけをしていく人生は成熟されたものとは言えない。だが、しなければならないことに束縛された人生も豊かとは言えない」と言った人がいる。仮に果たすべき義務と自分に与えられた特性が世になす生産性があったとして、自分の意思がそこに追い付かない場合、どこで妥協すべきなのか?

毎日、いま置かれている境遇、これから進むべき道について思索をめぐらす自分と呼応する、なかなか興味深い映画ではあった。

Calendar

| 11 | 2025/12 | 01 |

| S | M | T | W | T | F | S |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

| 28 | 29 | 30 | 31 |

Category

tumblr

TwitPic

flickr

Archive

Search

BGM